1.3 LES

PIONNIERS DE L'ANATOMIE

1.3.1 VESALE

André (né en 1514)

1.3.2 FRAGONARD

Honoré (1732 -1799)

2.

OSTEOLOGIE : Vanités - Danses macabres

2.2.1.1Description d'une vertèbre

2.2.1.2 Les vertèbres sont 33 ou 34

2.2.1.3 Articulation des vertèbres

2.3.1 Squelette

du bras et du coude

2.3.2 Squelette

de l'avant-bras

2.3.4 Paume

de la main Métacarpes

3.1.1 Muscles

de la partie supérieure de la face

3.1.1.1.1 Partie

palpébrale orbiculaire

3.1.1.1.2 Partie

circulaire de l'orbiculaire

3.1.2 Muscle de la région moyenne de la face

3.1.2.1 Zygomatique ou élévateur oblique externe

3.1.2.2 Petit zygomatique et releveur commun externe

3.1.2.3 Muscle élévateur commun interne

3.1.2.3 Muscle transverse du nez ou nasal

3.1.3 Muscle

de la partie inférieure de la face

3.1.3.1 Muscle orbiculaire des lèvres

3.1.3.2 Muscle

triangulaire des lèvres

3.1.3.3 Muscle carré du menton

3.3 LE

MEMBRE SUPERIEUR (BRAS GAUCHE)

3.3.1 Racine

du membre : muscle l'épaule

3.4

LE MEMBRE INFERIEUR (JAMBE DROITE)

PREFACE

Quand on parle d’anatomie artistique, il est bon de se rappeler l’avis :

d’un artiste CEZANNE qui écrivait :

« Ils feraient mieux de faire de l’ANATOMIE… si nous voulons composer, dresser, un bonhomme debout, sans modèle »

d’un anatomiste : GERDY

« L’ANATOMIE venant au secours des yeux donne de la transparence à la peau et montre à l’intelligence de l’ARTISTE les formes de la surface du corps ».

C’est la démarche qu’aborde Robert GAUTHIER dans cet ouvrage car il a décidé, après plusieurs années de peinture, parallèlement à son implication dans l’enseignement universitaire de l’anatomie de reprendre la base de son art.

Le squelette donne l’aspect global de l’individu, homme ou femme, puis les muscles modèlent les formes de façon plus ou moins nettes, en tenant compte des mouvements. Il ne reste plus qu’à mettre la peau, puis les vêtements, et tous les éventuels accessoires entrant dans la composition du tableau de l’artiste.

Depuis très longtemps, les magnifiques sculptures de la civilisation hellénique s’appuyant sur des « canons » (notamment celui de PYTHAGORE dont la tête était l’unité de mesure, avec le canon de POLYCLETE (dit canon à 7,5 têtes) nous ont démontré que l’improvisation n’était pas de mise pour représenter le corps humain.

La peinture figurative, en particulier de la Renaissance, s’appuie sur la connaissance du corps avec le « Traité de peinture » de Léonard de Vinci en 1651.

C’est grâce aussi aux travaux d’André VESALE avec en 1543 « de human corporis fabrica » que les artistes ont découvert cette merveille qu’est le corps humain.

Le corps féminin est mis en vedette par TINTORET avec « Suzanne et les vieillards » (1552).

Plus tard, après la beauté des formes féminines des peintures de Pierre Paul RUBENS, REMBRANDT n’hésite pas dans « La leçon d’anatomie » du Pr TULP à réunir anatomie précise et art.

Les différentes Vénus et Aphrodite sont un prétexte à magnifier le corps féminin. On ne saurait les citer toutes. Rappelons la « Vénus » de Jean METSY (1561) femme à la fois digne et provocante, les « fêtes galantes » de WATTEAU, l’ « odalisque brune » de Fr. BOUCHER (vers 1745). JH FRAGONARD présente la femme discrètement sensuelle avec « l’Escarpolette » (1767).

Cette histoire de l’anatomie artistique, ou de l’art anatomique se poursuit toujours, pour le plus grand bonheur des yeux.

La femme religieuse, érotique, mystérieuse s’est peu à peu dénudée dans les tableaux et Robert GAUTHIER poursuit cette voie, avec une rigueur anatomique, une vérité morphologique qui lui permet d’exprimer toutes les expressions corporelles dont beaucoup traduisent des sentiments, des passions, voire le reflet de l’âme.

Dans ce premier ouvrage, la recherche de la simplicité, nécessité didactique, ne doit pas cacher la complexité de la démarche, qui va ouvrir (ou rouvrir) l’attention minutieuse du peintre pour faire apparaître après les efforts un « produit » vrai dont la rigueur est parfaitement compatible avec la beauté.

Je souhaite à cet ouvrage et à son auteur, tout le succès qu’ils méritent.

Professeur André MORIN

Professeur des Universités (ER)

Chirurgien honoraire des Hôpitaux de Lyon

Diplômé d’études et recherches en Biologie Humaine

Juin 2012

1. GENERALITES.

1.1 INTRODUCTION

Dans la ville de Saint-Étienne (Loire) coexistent une école de dessin académique EDAC, une école des Beaux-Arts, une école de Design, des cours d’arts graphiques à l’Université Jean Monnet, de nombreuses écoles et associations de peintures et de dessins, sans oublier évidemment l'Université Pour Tous ainsi que les nombreux musées et galeries.

Dans le cadre du Laboratoire d’Anatomie de la Faculté de Médecine Jacques Lisfranc de SaintEtienne, ce cours n'a pas la prétention d'enseigner l'art de dessiner et de peindre mais d'indiquer des notions anatomiques utiles et nécessaires pour un artiste.

1.2 LIMITES

Dessiner ou peindre un portrait, une figure ou un corps c'est se confronter avec l'anatomie. Le terme « anatomie » vient du grec : « Ana » = à travers et « Tomé » = couper.

L'anatomie animale se divise :

anatomie humaine

anatomie vétérinaire

Notre propos concerne l'anatomie humaine :

|

L’anatomie scientifique |

L'anatomie artistique |

|

Concerne le cadavre

Dans les amphithéâtres Dans les salles de dissection

Ne présente aucune émotion Le praticien anatomiste étudie toute l’anatomie

L'homme est immobile les bras le long du corps L'avant-bras en supination la paume des mains vers l'avant dans la tradition des anatomistes C’est la « position

anatomique » |

Concerne le vivant

Dans la vie - plage - Dans les écoles de beaux-arts

Présente les émotions le beau - le laid L’anatomiste 'artiste étudie : 1 l’ostéologie, l’arthrologie, la myologie les veines des surface et les tissus graisseux superficiels. 2- la forme,- les surfaces,- les contours,- les mouvements (- flexion,- extension,- rotation) les couleurs, les tons et les lumières |

Tableau 1: d'après photo encadrée dans le Laboratoire d'Anatomie

L'anatomie concerne à la fois les scientifiques (en particulier les médecins et les chirurgiens) et les artistes.

L'anatomie artistique fait passer. :

du cadavre au nu

de la planche anatomique au dessin

de l'écorché au tableau artistique

du crâne au portrait

RICHER, élève de CHARCOT à la SALPETRIERE, était un médecin et un artiste.

CHARCOT mettait ses patients nus et RICHER dessinait :

Les artistes considéraient que RICHER était un grand médecin.

Les médecins que RICHER était un grand artiste.

On le nomme le Grand RICHER.

Du « traité d'Anatomie artistique » de RICHER est tiré l'inspiration et d’un schéma de ce polycopié.

1.3 LES PIONNIERS DE L'ANATOMIE

En Grèce, PARMENIDE et HIPPOCRATE ne disséquèrent que des animaux.

A Rome, GALIEN (131 – 210) ne disséqua que des singes.

Puis vint la décadence due à des raisons religieuses ; les religions interdisaient de chercher à l'intérieur du corps humain l’œuvre de « dieu », la clé de l'immortalité. L'Homme était l'image de Dieu, il était sacrilège de l'explorer.

Aussi les chrétiens se référaient à GALIEN et les mahométans à ABULCASSIS ou AVICIENNE, En 1316, MUNDINO DI LUZI écrit le premier traité d'Anatomie Humaine comprenant des dissections faites sur le cadavre

LEONARD DE VINCI (1452 - 1519) a laissé de nombreuses études anatomiques.

1.3.1 VESALE André (né en 1514)

Les cours d'anatomie consistaient en des lectures de GALIEN, en l'autopsie d'un corps dans le théâtre d'anatomie ou l’autopsie d'un cadavre de pendu deux fois par an.

Les travaux de VESALE mettent fin au dogme du Galénisme qui bloquait l'évolution scientifique en Europe et dans le monde islamique. VESALE devient la référence pour l'étude du corps humain pour les artistes jusqu'au XVIIe siècle.

1.3.2 FRAGONARD Honoré (1732 -1799)

Cousin de Jean Honoré FRAGONARD (1732-1806)

Professeur d'anatomie et chirurgien sous le règne du Bien Aimé on lui doit « le cavalier et son cheval au galop ». Il reste vingt pièces anatomiques La plupart sont au musée FRAGONARD de l’École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort (Val de Marne).

Il s'oppose à la morale religieuse, enseigne l'art de disséquer et met au point une technique pour présenter et conserver les pièces anatomiques.

1.3.3 HOUDON Jean Antoine

Versailles 1741 Paris 1828

Sculpteur des Lumières, habile pour son travail sur le marbre.

On lui doit ses écorchés et ses portraits dont notre ouvrage s'inspire.

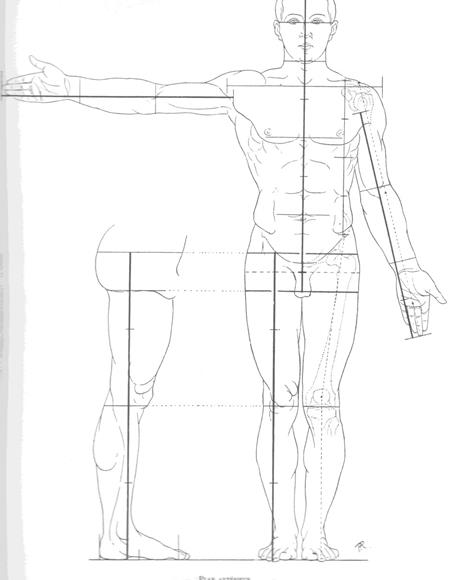

1.4 LES PROPORTIONS

L'unité de mesure est « une tête ».

Cette unité de mesure va du sommet du crâne à la base du menton.

La hauteur globale du corps est de sept à huit têtes :

Tronc-cou : 3 têtes

Largeur des épaules entre les points les plus saillants : 2 têtes

Largeur fessiers : une tête et demie

Longueur membres supérieurs : trois têtes

Longueur membres inférieurs : trois têtes et demie.

Les proportions varient avec l’âge, le sexe, le type morphologique, et d’un individu à l’autre. Pour BOTICELLI dans La naissance de Vénus l'unité de longueur entre le téton et le nombril, entre les deux tétons, et entre le nombril et l'entrejambe doit être maintenue pour que le corps ainsi représenté soit idéalement proportionné

Il est aussi impossible de fixer certaines proportions aux artistes, qu'il est impossible d'imposer une taille uniforme à l'humanité.

Il existe des moyennes et des limites minima et maxima.

RICHER - Les proportions

La symphyse pubienne est située à la moitié du corps.

Nous considérerons par facilité un homme de 1,85 mètre, athlétique, svelte, sa tête servant d'unité de mesure.

L'homme de 1,85m athlétique à une hauteur de huit têtes :

ligne 1 : la base du menton

ligne 2 : les tétons

ligne 3 : le nombril

ligne 4 : le pubis

ligne 5 : extrémité de la main

ligne 6 : tubérosité antérieure du tibia : insertion des tendons rotuliens quadriceps Notons que de profil le mollet dépasse la perpendiculaire de l’omoplate et des fesses.

Pour une femme de 1,70 mètre, la hauteur du corps est en moyenne de 6,5 à 7,5 têtes.

La tête de la dame est en général proportionnellement plus grande que celle de l’homme.

Les canons de beauté évoluent avec la mode et les périodes.

2. OSTEOLOGIE : Vanités - Danses macabres

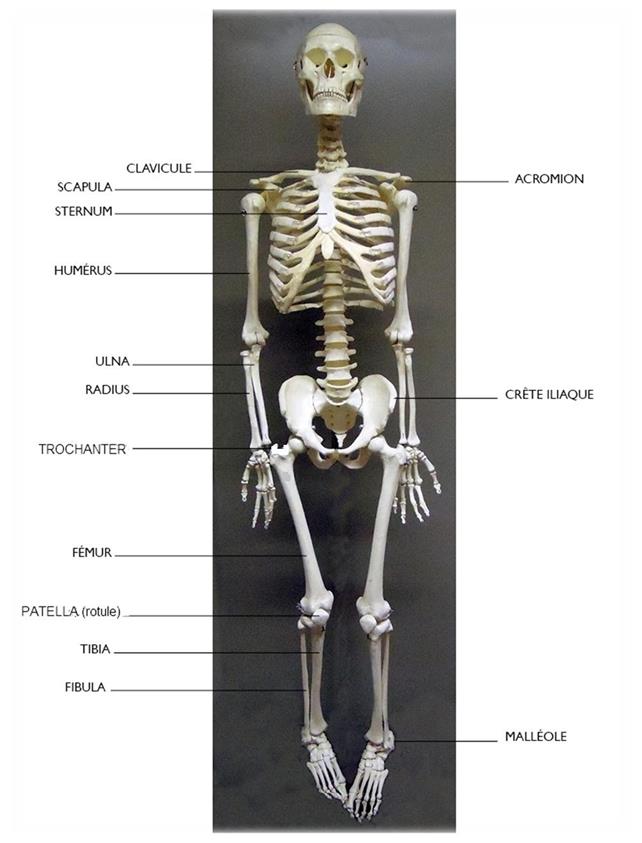

Squelette 1: Squelette de face

Le squelette « ossature du corps est classiquement divisé entre :

La tête,

La colonne vertébrale,

Les membres supérieurs, - Les membres inférieurs.

Ostéologie 1 : Ensemble du squelette du gladiateur

Format 1m*1m

2.1 LA TETE

Le squelette de la tête « squeleton capitis » comprend :

les os du crâne : « ossa cranii »

les os de la face : « ossa facci »

Situé à la partie antérieure et inférieure du crâne, le squelette facial se définit superficiellement par : - un plan inférieur horizontal passant par la partie la plus antérieure de la mandibule, - un plan supérieur horizontal passant par les sourcils qui :

o ne tient pas compte de l'étage frontal de la face, o ne respecte pas la limite base du crâne, o il serait plus juste de parler de ligne horizontale plutôt que de plan horizontal, o la véritable limite est l'angle de WELKLER.

La face se prolonge en bas et en arrière par la région cervicale antérieure.

En haut le squelette facial est au contact de la base du crâne, dont certains os interviennent dans le squelette profond de la face.

Les zones antérieures (os nasal et symphyse mentonnière) « débordent » légèrement sur le plan frontal.

MASSIF FACIAL

La face ostéologique comprend trois étages :

l’étage frontal qui appartient à la voûte du crâne, - l'étage maxillaire, - l'étage mandibulaire.

OS DE LA TETE

les os du crâne :

os frontal

os pariétal

os occipital

os temporal -

les os de la face :

os zygoma

os nasal

os maxillaire

mandibule -

l'os du cou (en dehors des vertèbres) :

os hyoïde

Les os du crâne affleurent la peau et donnent la forme du front, des pariétaux, et de la mâchoire.

Terre cuite 1 Peinture crâne 1

Sur la terre cuite UN, vue de haut, nous voyons que c’est au niveau des pariétaux que le crâne est le plus large.

Sur la peinture du crâne UN, vue de profil, nous devons savoir que le crâne est aussi large que long

Peinture crâne 2 Peinture crâne 3 Les peintures du crâne 3 et 4 sont des vues de trois-quarts.

VANITES

Une vanité est souvent une nature morte allégorique qui suggère la vacuité, la finitude de la passagère et vaine vie terrestre. Bible ; Ancien Testament ; Ecclésiaste « Vanité des vanités, tout est vanité » « vanitas vanitatum et omnia vanitas » Le thème du crâne est fréquent dans les tableaux religieux

La mosaïque de Pompéi (musée de Naples) oppose les attributs du roi et ceux du mendiant avec un crâne et la devise « Mors omnia aequat »

Il est présent dans les crucifixions au pied de la croix où il devrait représenter le premier homme de la Bible : Adam

Il est présent dans les tableaux représentant Jérôme. (347 ;-420) ou de Madeleine (Le Caravage,

Georges de La Tour) avec les symboles de grandeurs (couronne et tiare) ; les plaisirs transitoires (fruits murs fleurs fanées aliments gâtés) de la légèreté de l’homme (bulle de savon), du temps avec la bougie.

Braque et Cézanne ont peint aussi des vanités

Nous vous proposons quelques travaux personnels de vanités.

Vanité 1

Dans les « repasseuses » DEGAS illustre d’une bouteille de vin des travailleuses non idéalisées

Vanité 2 base du crâne Vanité 3

Vanité 4 Vanité 5

vanité 6 Vanité 7

Comme dans « Les Ambassadeurs d’Holbein» une vanité peut représenter des personnages. HANS

HOLBIEN LE JEUNE 1497ou 98- 1543 ami d’Erasme illustra l’éloge de la folie. Dans les Ambassadeurs, le crâne devient une anamorphose (déformation réalisée dans l’intention de déformer un objet). Le crâne devient un rébus.

Vanité 8

Vanité 9 Vanité 10

2.2 LA COLONNE VERTEBRALE

Basé sur le Rachis et les ceintures scapulaire et pelvienne

2.2.1 Le Rachis

2.2.1.1Description d'une vertèbre

Corps

Apophyses transverses

Apophyses épineuses

2.2.1.2 Les vertèbres sont 33 ou 34

Cervicales (7)

Pour information, la C1 ou Atlas n'a pas de corps vertébral.

La C2 ou Axis ou Epitrophie.

Nous noterons l'importance esthétique de la C7 qui est une vertèbre de transition cervicothoracique.

Elles forment le squelette du cou.

Thoraciques (12), celles-ci sont les plus saillantes.

La TH 12 est une vertèbre de transition thoraco-lombaire. - Lombaires (5)

Elles forment le squelette de l'abdomen.

Sacrées (5)

Coccygiennes (4)

2.2.1.3 Articulation des vertèbres

Mouvement de la tête Axis Atlas

Courbure de la colonne vertébrale

La colonne vertébrale est formée de vertèbres

Ostéologie 3 Colonne vertébrale format 0.5*1m

Ostéologie 4 Colonne vertébrale format 0.5*1m

2.2.2 La cage thoracique

2.2.2.1 Le sternum

Les clavicules sont en haut du sternum : manubrium Les cinq premières côtes sont attachées au sternum.

La première monte

La deuxième est horizontale

Les autres descendent

Le bas du sternum apophyse xyloïde est saillant

2.3.2.2 Les côtes

La cage thoracique est voutée.

Les cotes inférieures vont de l’arrière vers l’avant et de haut en bas

2.2.3 . L'épaule

Clavicule

Scapula (omoplate)

Tête de l'humérus et ronde et s’emboite dans la cavité formée par la scapula et la clavicule - Articulation de l'épaule

2.2.4 Les hanches

Sacrum ou cinq vertèbres soudées

Coccyx ou appendice caudal. - Os iliaque :

ilion

pubis

ischion

Articulation du bassin :

symphyse sacro-iliaque

symphyse pubienne

2.3 LES MEMBRES SUPERIEURS

2.3.1 Squelette du bras et du coude

Corps de l'humérus :

Axe du bras et Avant-bras Gouttière de torsion de l'humérus

Extrémité inférieure de l'humérus :

Trochlée et condyle - Epitrochlée et épicondyle.

Extrémité supérieure des deux os de l'avant-bras :

Ulna :

grande cavité sigmoïde,

apophyse olécrâne,

apophyse coronoïde,

Radius col tête cupule.

Articulation du coude : charnière transversale.

Mouvement de flexion et d'extension :

impossibilité de mouvement de latéralité, - limites de l'extension.

Formes extérieures du coude saillies de l'épitrochlée et de l'olécrane.

2.3.2 Squelette de l'avant-bras

Ulna et Radius :

Contraste en longueur et volume.

Extrémités inférieures de ces os :

Apophyse styloïde saillie du poignet.

Ligament triangulaire.

Position de supination-pronation.

Lors de la supination, le radius est parallèle à l'ulna (cubitus).

Squelette 2 : pronation-supination Lors de la pronation, le radius croise l'ulna (cubitus).

2.3.3 Squelette de la main

Poignet

Main et doigts

Le pouce ne comporte que deux phalanges P1 et P3.

VANITES

Vanité 12 : crâne chien + main droite en pronation Vanité 13 :

Format 40*40 paume main droite + crâne chien

Format 40*40

Vanité 14 d’après René MAGRITTE : « Ceci n’est pas une pipe. »

Même peinte de la manière la plus réaliste qui soit, un tableau qui représente une pipe n’est pas une pipe. Elle ne reste qu’une image de pipe qu'on ne peut ni bourrer, ni fumer, comme on le ferait avec une vraie pipe. La connotation sexuelle est évidente

2.3.4 Paume de la main Métacarpes

Articulation carpo-métacarpienne

Articulation du pouce

2.3.5 Les doigts

. Changement de forme de l'avant-bras dans la supination.

Changement de direction.

Saillie du poignet.

Angle que fait la main avec l'axe de l'avant-bras.

Squelette de la main :

Poignet ou carpe huit os en deux rangées

supérieure

inférieure

Articulation radio-carpienne.

Format 40*80

Articulation médio-carpienne Mouvement d'ensemble lors de la flexion